|

|

|

2024年11月

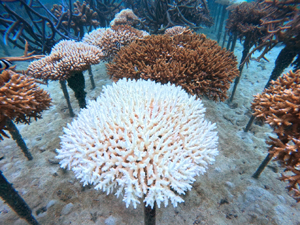

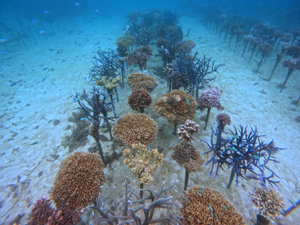

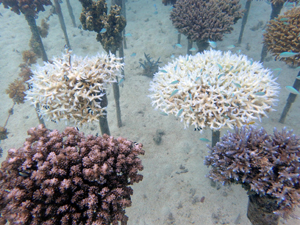

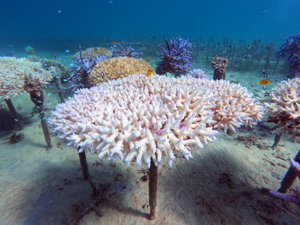

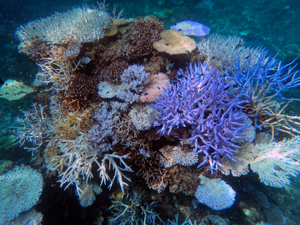

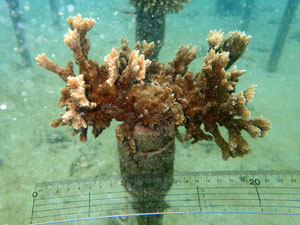

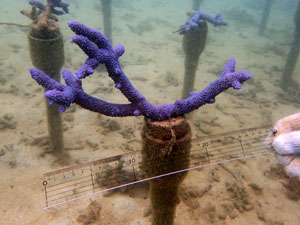

回復個体が増えてきました。だいぶ色が戻ってきました。それでも耐え切れず死滅した個体も多いです。今年の白化は2016年に起こった大白化同等の影響を受けているようで、他エリアの状況を聞くと大きなダメージのようです。当養殖場のサンゴ達もまだ白化状態が続いている個体、死滅に至る個体がありますが、多くのサンゴが回復に向かっています。

ここからは水温も安定し来るので見守っていきます。 |

|

|

|

|

|

|

|

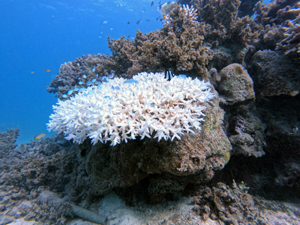

2024年10月

未だ白化が続いています。立ち直り始めた個体も出てきましたがまだ安心できる状態ではありません。完全に死滅した個体も出てきています。それでもここのサンゴたちはまだよい方で石垣エリアの中でも白化が少ないようです。 |

|

|

|

|

|

|

|

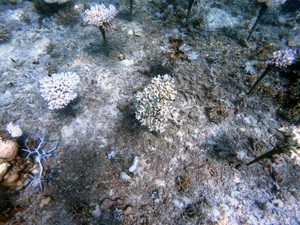

2024年8月

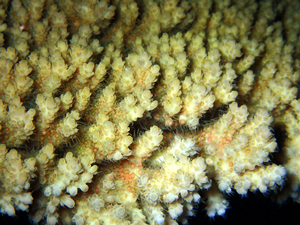

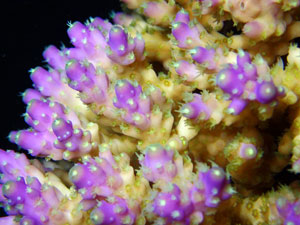

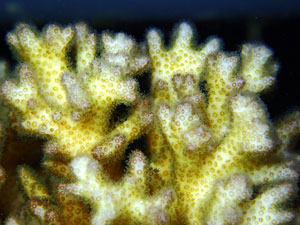

白化が怖い高水温時期になりました。ある程度の白化は予想していましたが今年は石垣島全体的に白化が広がっています。当養殖場の中でも影響が出ています。

特に今年はヤッコミドリイシとハナヤサイサンゴに影響が出ています。過去の白化では影響の少なかった種類ですが今年は特にこの種がひどい状態です。

最近では高水温だけでなく紫外線の強さも関係していることが分かっています水温は30°以上あります。。 |

|

|

|

|

|

|

|

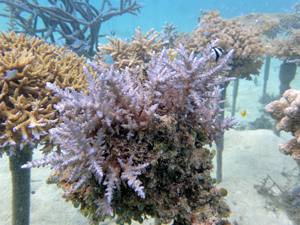

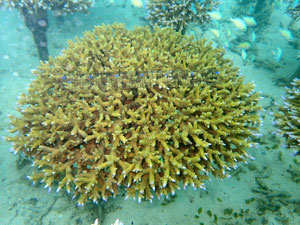

2024年3月

この時期は水温は問題なく生育良好。サンゴに群がる魚たちがすばらしいです。もう少しで海藻が繁茂するので今度はそこが心配どころです。 |

|

|

|

|

2023年11月

今のところ順調です。サンゴ礁のように広がっています。 |

|

|

|

| 大きくなった苗を紹介します。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| コブシメが毎年この時期やってきます。昨日は大きなのが数個体。今日は小さいのがいました。 |

|

|

|

|

2023年10月

無事高水温時期は乗り越えました。まだ油断はできませんが正直ほっとしました。 |

|

|

|

| 生きものもたくさんいてにぎやかになってきました。 |

|

|

|

|

2023年7月

安定したサンゴたち。この場所は枝サンゴの生育が非常によくどんどん枝を広げていきます。気になるのはこの後に来る高水温時期、今年は無事乗り越えてくれるか心配ですが見守るしかありません。 |

|

|

|

|

2023年3月

メンテナンスや植付の合間の一コマ。ツバメウオが作業台で休んでいました。たくさんの生きものが見られる養殖場。サンゴが増えると生きものも合わせて増えていきます。そんな観察をするのも楽しいです。 |

|

|

|

|

2023年1月

昨年の12月に第1養殖場から生き残ったサンゴ達を第2養殖場へ大移動しました。一番白化の影響が少なかった第2養殖場へ。水温低下を待ちサンゴたちが少し落ち着いたところで移動を開始。環境が変わるだけでもどうなるか経過観察が必要ですがまずはこの地で安定するのを待ちます。移動から一月後の様子です。 |

|

|

|

| 生き残ったサンゴたちは回復してきました。薄かった色も戻りだしています。 |

|

2022年10月

8月に起きた白化現象、いまだ直っていません。今回の白化で残念ですが多くのサンゴが死滅しました。まだ当面経過観察の必要ありです。 |

|

|

|

|

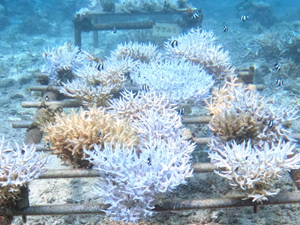

2022年8月

石垣島で白化現象が起きました。3つある養殖場全てに影響が出ました。またの試練です! |

|

|

|

| 第1養殖場の白化状態。多くのサンゴが真っ白です。自然のサンゴも白くなっています。 |

|

|

|

| 第2養殖場も同様。まだここは被害少なめです。 |

|

|

|

|

|

|

| 第3養殖場は最も大きな被害が出ています。養殖サンゴもそうですがサンゴ礁全体が白化しています。一見きれいに見えますが非常に深刻な状態です。 |

|

2022年6月

スクスク育っています。大きなサンゴの周りにはたくさんの魚たちが集まってますよ。 |

|

|

|

|

|

|

|

2022年5月 25.2~26.2°

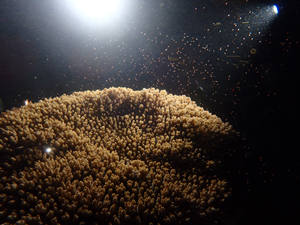

5月の大潮を狙って毎日産卵チェックを実施。18日ついに産卵しました。その時の様子です。 |

|

|

| |

|

|

| |

|

|

| |

|

|

| 午後20:30頃、表面にパンドル(ピンク色の卵)が現れだし、時間を追うごとにサンゴ全体に見られるように。 |

|

|

|

午後22:30 産卵スタート!30分間神秘的な光景が見られました。まさに興奮の瞬間でした。

養殖活動の一つの目標がこの「産卵」になるため、本当にうれしいです。 |

|

|

|

2021年12月 23.0°

今回は養殖場の一部を動画で紹介。立派に育ったサンゴに群がる魚たちもご覧になられます。 |

|

|

| |

| |

| |

2021年10月 27.2°

各サンゴを集めたレーン。大きなものは60~80cmサイズ。色も形もみな独特で綺麗です。 |

|

|

|

|

|

|

2021年5月 29.0°

スギノキ、ヤングを集めたレーン。枝が延び見栄えが向上。魚も多い。 |

|

|

|

|

|

|

2021年3月 22.2°

流れ藻が相当な量で大掃除。

今年は海藻類の元気が良いようで、モズクの成長もよく大量とのこと。ひたすら海藻除去作業となりました。 |

|

|

|

|

2021年2月 22.8°

各種類を集めたレーンの一部。非常に良い状態です。各種色鮮やかで色味も様々の為、きれいな光景となっています。 |

|

|

|

|

|

|

|

2020年10月 26.4°

特区285号内の養殖場風景。今回は濁りが強く撮影には不向きでしたがサンゴたちは元気。 |

|

|

|

| ここからは特区292号内の養殖場周りの自然生息しているサンゴ礁。ほんと美しく最終的にはこういう状態に持っていきたいところ。 |

|

|

|

|

|

|

|

2020年7月 30.2°

各種を集めたレーン。色とりどりで美しい景観。テーブサンゴたちも広がりを見せ日々見栄えはアップしていきます。 |

|

|

|

| スギノキレーンもサイズアップしニョキニョキと枝を伸ばしています。ヤングやマルヅツといった青紫系はキレイ |

|

|

|

| 養殖場で最も多くの生育数と大きさを誇るヤッコレーンは見事。 |

|

|

|

| ヤッコやハナガサに群がるデバスズメダイも見事。サンゴ礁そのもの! |

|

|

|

|

2020年2月 23.6°

各種を集めたレーン。色、形も様々で見栄えも良い。サイズアップしたサンゴが元気に生育している為、魚や甲殻類の集まりもよくすばらしい景観となっています。 |

|

|

|

|

|

|

|

2019年11月 24.4°

スズメダイたちの集まりが凄い事になっています。60cmサイズにもなると枝ぶりもよく隙間がいっぱいの為、群れで隠れられる。

枝1本1本も太い為そうそう折れない。。 |

|

|

|

| 各種かなり育ってきたので、それぞれ多くの種が産卵しそうです。いや~楽しみですね。 |

|

|

|

|

2019年10月 26.8°

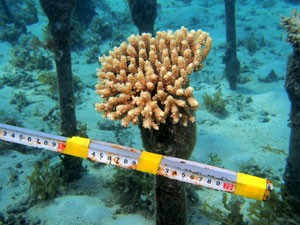

この日は透明度が悪く白濁りでフラッシュたいてしまったので画像が汚いですが、サンゴたちは元気です。

分かりずらいですが、30cm定規ではとても測れないほど大きな個体も増えています。ヤッコミドリイシを集めたレーンですが、とにかく魚多いです。 |

|

|

|

| 核種を集めてレーン。色、形が様々で魚も多く綺麗です。台風にも負けず順調に育っています。 |

|

|

|

|

2019年7月 30.0°

水温が上がっています。高いときには水面で32°をマーク。あまり上がらないで欲しいものです。

同種を集めたレーン。月日を重ねるにつれ見栄えが上がっています。 |

|

|

|

|

左右の画像は各種をそれぞれ集めたレーン。

やはり色、形、種類が豊富だと景観も美しい。

魚もいっぱい集まっています。 |

|

|

|

サンゴ礁らしくなってきました。

本当にこの先が楽しみな場所です。 |

大きくなり、たくさん枝分かれしたサンゴには小魚の数も同様に増える。

デバスズメダイが出たり入ったり繰り返す様は見ていて癒されます。 |

|

|

|

左のサンゴはスゲミドリイシ。

当養殖場では数は多くないのですが、少しずつ数を増やしています。

先端がピンクや紫色に色づき、とてもきれいなサンゴです。

ゆくゆくはスゲミドリイシレーンができたらかなりきれいなのですが・・・。

大切に見守っていきたいと思います。 |

|

2019年5月 26.8°

ミドリイシの産卵を確認。指サイズ~拳サイズのサンゴたちが成長し20~30cm以上に大きくなり3~4年かけやっと産卵に至りました。

今回はマルヅツミドリイシを紹介。 |

|

|

|

|

表面にパンドル(ピンク色の小さな粒)が現れ、産卵の瞬間を待つ。

時間と共に表面にくっきりと出てくる。 |

|

|

色は違えど種類は同じ。 |

|

|

一斉に産卵がはじまる。

音もなく海面にゆっくりと浮上する様子は神秘的。

同じ種類のサンゴたちが声をそろえたかのように一斉に産卵に至る、不思議ですね。

養殖を始め一から育てたサンゴの産卵

ひとつの結果が出て、本当にうれしいです。 |

|

※産卵動画です。少し画面が見ずらいのでご了承を。

赤、ピンクの見える小さな粒がパンドルです。 |

|

|

| |

| 今回はナイトのサンゴの様子も紹介します。夜の方がポリプを大きく広げ、闇の中に浮き出る色合いも美しいです。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

2019年5月 26.8°

ミドリイシの産卵を確認。指サイズ~拳サイズのサンゴたちが成長し20~30cm以上に大きくなり3~4年かけやっと産卵に至りました。

今回はマルヅツミドリイシを紹介。 |

| |

|

|

2019年4月 25.4°

同種を集めた各レーンを紹介。みな月日を重ねるにつれサイズアップし大きくなればなるほど各生きものたちが集まり、何もなかった砂地が小さなサンゴ礁へ。

非常に今後が楽しみですね。 |

|

|

|

|

|

|

|

2019年3月 24.4°

サボテンミドリイシ。骨格も太く丈夫なサンゴです。定着材の取り込み方がすごく定着材が見えない。こうなるとまず、外れる、折れることはないので少し

安心できます。他にも、水温や食害、などなどまだまだ成長の妨げになるものがあるので油断はできませんが・・・。 |

|

|

|

| 3月17日にはサンゴ苗観察会イベントが開催されました。詳しくはイベント活動ページで確認を。また新たな苗が増えました。 |

|

|

|

|

12月 24.6°

日々見栄えが増し魚が増えています。 |

|

左のサンゴ

Montiporamalampaya

右のサンゴ

エダコモンサンゴ |

|

|

見た目は一緒ですが、ポリプをよく見ると全然違う種であることが分かります。 |

|

| 畑のヤッコももりもり大きくなり。小魚が付きだしています。大きなものは20cmも! |

|

|

|

|

11月 25.2°

日々見栄えが増し魚が増えています。 |

|

|

|

|

こうやって見たとき、隙間がまだまだあります。

この隙間が埋まるくらいまで成長出来れば、養殖場というより立派なサンゴ礁と呼べそうです。

まだ2~4年もの、8年で隙間を埋めるくらいまで成長する予定。楽しみです。 |

| クシハダミドリシ。よくいうテーブルサンゴです。まだまだ小さいのでテーブル感ありませんが、右の画像のように広がってくれると一気に雰囲気出るのですが、まだ時間がかかりそうです。 |

|

|

|

| こちらは畑の小サンゴたち。植付け当初は小指~親指サイズ、それが今では手の平サイズまで大きくなりました。(右画像は4月のもの) |

|

|

|

|

10月 26.5°

各種そろえたレーンは相変わらずきれいな景観です。サンゴが元気なところには魚たち生き物も沢山集まってきます。いかにサンゴが生きものに与える影響が大きいかよくわかりますね。 |

|

|

|

| タチハナガサミドリイシ。写真ではうまく伝わらないですが、薄いピンク色をしています。右の写真はヤッコレーンですが、集まる魚もサンゴ同様成長しています。 |

|

|

|

|

6月 28.4°

水温が上がってきました。これ以上上がらないことを祈るばかりです。各種サンゴたちも2~3年ものは20~30cmを越えてきました。順調に成長しています。 |

|

|

|

| ハナガサミドリイシ(左)もだいぶ広がり、大きくなっています。黄色や黄緑色で美しいウスエダミドリイシ。ここの養殖場ではこの色合いが少ないので貴重です。 |

|

|

|

|

4月 25.4°

海藻や流れ藻が急激に増えメンテナンスが大変。特に流れ藻はとってもとってもきりがない。 |

|

|

|

| 養殖4年もの(左)のヤッコも最初は指~手のひらサイズ(中)。こんな小さなサンゴでもよく見ると立派な隠れ家となっている。 |

|

|

|

| 紫色が美しいマルヅツミドリイシ。先端が丸く筒状なのが特徴。右の画像は各種をそろえたレーン。形も様々で色とりどり、だいぶサンゴ礁らしくなってきた。 |

|

|

|

|

3月 23.6°

ヤッコミドリイシを集めたレーン。ここには30cm~60cmサイズのヤッコが揃い、多くの魚が集まって暮らしています。特にミスジリュウキュウとフタスジリュウキュウスズメダイが多い。魚のマンションのようです。また、養殖レーンとレーンの間にすでに死滅した大きなサンゴあとがあり、そこはデバスズメダイが大群で隠れています。2015年と2016年の大白化が起きたときに死滅したサンゴ、実に惜しいサンゴの群体でした。 |

|

|

|

|

2017年9月この年も水温31度以上の日が続くき多少の被害が出たが、おおむね順調に生育しています。

昨年の白化に耐えて残ったことから、水温変化に強くなっているのかと感じています。 |

|

|

|

| 2017年1月白化に耐えたサンゴを、新たに株分けする。 |

|

|

|

地方創生で行ったヤッコ、スギノキの多くが残り、試験採捕として育てている中ではウスエダ、イボハダ、エダコモン、チジミウス、マルヅツの5種が残ってくれました。

画像はチヂミウスコモンサンゴとエダコモンサンゴです。 |

|

|

|

2016年夏大規模白化が発生

白化によって85%が死滅 |

|

|

|

2016年地方創生事業として5,000本の畑を作る

この事業では、八重山漁協サンゴ部会とのコラボ事業として行っています。

サンゴ種はヤッコミドリイシとスギノキミドリイシ主体で行っています。 |

|

|

|

いくつかの個体は死滅したが、2016年6月

生育率95% |

|

|

|

| 2015年12月順調に育っている |

|

|

|

| 2015年試験採捕として、24種72個体をひび建て式養殖を始める |

|

|

|

|

2015年(平成27年)より沖縄県の試験採捕許可をいただき八重山漁協サンゴ特区285区内においてサンゴ養殖を始めました。

翌年には石垣市より地方創生事業の指定をいただき、八重山漁協サンゴ部会様との共同事業によって5,000本のサンゴ養殖も始まりました。

しかし、28年夏に八重山の海に大規模な白化現象が発生し、甚大な被害を受けました。

その中でも、養殖畑で生き残ったサンゴ達が今元気に頑張っています。

29年秋には、試験採捕で行った実績を元に、新たな採捕によって生き残ったサンゴの苗を新しく採捕予定し、新たなサンゴ畑も作っていく予定です。 |

|